- Category: Noticias

- Hits: 6813

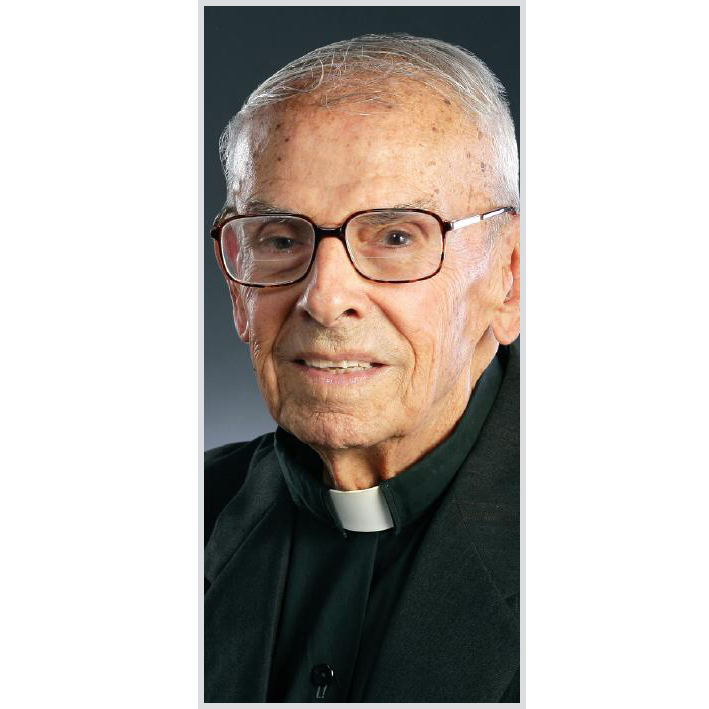

El padre Julio Cicero S. J.

El monseñor Francisco José Arnaiz, S.J. llegó a República Dominicana en 1961, hace casi 50 años.

El monseñor Francisco José Arnaiz, S.J. llegó a República Dominicana en 1961, hace casi 50 años.

Por Francisco José Arnaiz S.J. 26 Mayo 2012

Dada cristiana sepultura a los restos mortales del P. Cicero, aparecieron en la prensa escrita varios artículos ponderando su calidad científica y su contribución al conocimiento de nuestra flora y fauna. Tan admirable como esa dimensión de su vida fue su dimensión humana y religiosa.

En la lista de los sacerdotes deportados de Cuba por Fidel Castro en 1961, en la cual estábamos 28 jesuitas no se encontraba el P. Cicero. Cerrado el famoso Colegio de Belén, donde era profesor de Biología, el P. Cicero pudo desarrollar una nueva faceta en su personalidad, hacer de párroco en lugares donde no había sacerdotes porque habían sido expulsados.

En esos lugares, por su bondad y generosidad más que por su preparación para el ejercicio parroquial el P. Cicero hizo mucho bien y fue muy querido. En un momento dado al ir a renovar su residencia (él era mexicano), le fue negada y tenía que dejar rápidamente el territorio nacional.

Fue así como el P. Cicero llegó a la República Dominicana. Aquí volvería a su mundo, la enseñanza de la biología y la investigación de nuestra flora y fauna. Su vinculación al profesor Marcano sería providencial para el aumento de los conocimientos flóricos y fáunicos nuestros.

De sus enseñanzas se beneficiarían altamente la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal.

Todos los que escribieron sobre él, a raíz de su muerte, ponderaron exclusivamente su dimensión científica.

Yo fui durante muchos años compañero de estudios suyo. Admiré siempre su vocación científica. Estudiábamos filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas, en la provincia de Santander. La Cardosa, pequeña elevación entre los picos de Europa y el bravío Mar Cantábrico era donde se asentaba la Universidad. El jueves era el día de descanso. Muy tempranito mochila a la espalda con algún otro compañero, Cicero salía hacia los Picos de Europa a recoger muestras de la variada flora cántabra.

Ya ordenado sacerdote y concluidos los largos estudios de jesuita, llega a La Habana y enseguida a New York para licenciarse en Biología en la Universidad de Fordham.

Pero por encima de su vocación científica, admiré siempre su calidad humana. Ante todo su connatural sencillez y humildad que le llevaba a ponerse a disposición de todos. Todos sabíamos que podíamos contar con él. Una mañana radiante en la que los seminaristas pequeños, bachilleres, habían ido a pasar el día en la cercana playa de Oyambre, a la hora del retorno, los seminaristas se percatan que falta uno y que no se le ve por ninguna parte. Varios, sin embargo, afirman que le habían visto tirarse al agua de cabeza desde una roca en el caudaloso río que fluye en uno de los lados de la playa. Cicero era un consumado nadador y fueron a buscarlo.

Nada más llegar al lugar se zambulló y al salir a la superficie informó que el seminarista estaba en el hondón del cauce del río y volvió a sumergirse y ya volvió con el ahogado ya muerto y sentenció: el que no haya flotado es signo de que le ha dado un ataque al corazón.

Cicero era siempre muy serio, con esa seriedad que caracteriza a los científicos hechos a la fidelidad a la insobornable verdad. Era de una bondad a toda prueba. Jamás le vi enredado en una disputa o defendiendo con acritud una idea propia o un hecho. Exponía sus ideas siempre con serenidad y respeto al coloquiante y con increíble humildad dispuesto a rectificar y cambiar. Hominis est errare. Sapientis est mutare consilium.

Es propio del ser humano equivocarse. Es propio del inteligente cambiar de opinión decían ya los romanos. Consciente del valor de la palabra, ni de joven fue locuaz. Era de una extraordinaria afabilidad. Y lo era con todos. Cuando empezó a sentir las limitaciones de los años, cogió sus bártulos y se retiró a Manresa Loyola, a la enfermería a esperar serenamente la muerte.

Los muchos que se acercaron al científico no supieron que se acercaban a un hombre muy de Dios que era un jesuita a carta cabal. Ya dije que éramos compañeros de estudio desde el lejano 1941 en que ambos comenzamos nuestra carrera jesuítica.

En estos últimos años siempre que me acercaba yo a saludarle, indefectiblemente me cogía la mano y me besaba con perceptible devoción mi anillo de obispo.

Sobre su mesa de trabajo cerquita de su computadora tenía su rosario que lo rezaba diariamente, expresión clara de su devoción a la Virgen María. Frecuentemente también visitaba en la capilla a Jesús sacramentado.

Sus giras científicas las convertía él en giras espirituales. Al contemplar el esplendor de la naturaleza sin duda que le vendrían a su memoria los versos de San Juan de la Cruz. Mil gracias derramando /pasó por estos sotos con presura/ y yéndolos mirando/ con solo su figura/ vestidos los dejó de su hermosura.

Al entrar a la Compañía de Jesús supo que entregaba su persona a ella y estuvo siempre a su disposición.

Jamás puso dificultad alguna a los destinos que le fueron señalando.

San Ignacio de Loyola decía que lo importante para Dios era no lo que hacíamos en cada momento sino el modo como lo hacíamos. Fue lema del P. Cicero. Hay una oración compuesta por San Ignacio que expresa notablemente la espiritualidad jesuítica y que no dudo que el P. Cicero la sabía de memoria, ya que su vida fue un reflejo de ella. Tal oración dice así: Tomad, Señor, y recibid mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Todo lo que soy y tengo. Vos me lo dísteis, a Vos , Señor, lo torno. Dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta”.

La última bienaventuranza del Sermón de la Montaña que tanta admiración produjo en el espíritu atormentado de Giusepe Papini dice así: “Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios”.

Doy fe que el P. Cicero durante toda su vida fue así.

Fuente "Listín Diario: Pensamiento y Vida"